3.07. Процедурные расширения

Разработчику

Аналитику

Тестировщику

Архитектору

Инженеру

Процедурные расширения – PL/SQL и T-SQL

О процедурных расширениях

Хранимые программы в SQL представляют собой блоки кода, хранящиеся непосредственно в базе данных и выполняемые на сервере. Они реализуются с помощью процедурных расширений языка SQL, таких как PL/SQL (Oracle) и T-SQL (Microsoft SQL Server). Эти языки позволяют использовать переменные, циклы, условные конструкции, обработку исключений и другие элементы императивного программирования, расширяя возможности декларативного SQL.

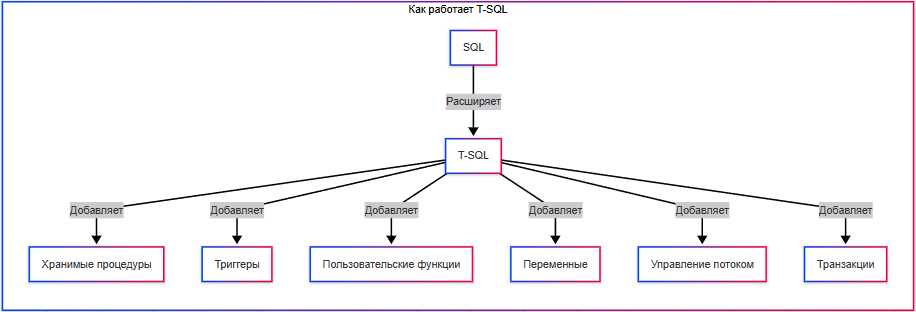

T-SQL (Transact SQL) это процедурное расширение SQL от Microsoft, используемая в Microsoft SQL Server, Sybase.

PL/SQL – процедурное расширение SQL от Oracle для Oracle Database.

Основная задача – предоставление дополнительных возможностей и инструментов. Вместо того, чтобы углубляться в какой-то один, мы рассмотрим сразу оба в сравнении.

Как оно работает? Давайте рассмотрим на примере T-SQL:

SQL – это стандартный язык запросов, используемый для работы с реляционными базами данных. Расширение же добавляет дополнительные возможности, которые позволяют писать более сложные и гибкие запросы, а также управлять бизнес-логикой непосредственно в базе данных.

PL/SQL использует пакеты:

CREATE OR REPLACE PACKAGE emp_pkg AS

PROCEDURE hire_employee(...);

FUNCTION calculate_salary(...) RETURN NUMBER;

END emp_pkg;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY emp_pkg AS

-- Реализация

END emp_pkg;

T-SQL не имеет прямого аналога пакетов, но можно использовать группировку процедур по схемам, и сборки (assemblies) в SQL Server.

Особые возможности

| Только в PL/SQL | Только в T-SQL |

|---|---|

| Пакеты (Packages) | Оконные функции (более продвинутые) |

| Триггеры на схемном уровне | TOP вместо LIMIT |

| Коллекции (VARRAY, Nested Tables) | TRY/CATCH блоки |

| Оператор %ROWTYPE и %TYPE | Табличные переменные |

Структура блока PL/SQL

Блок PL/SQL — это основная структурная единица кода. Он состоит из нескольких необязательных и обязательных разделов:

[ <<метка>> ]

[ DECLARE

-- объявления переменных, констант, курсоров, пользовательских типов ]

BEGIN

-- исполняемые операторы (обязательный раздел)

[ EXCEPTION

-- обработка исключений ]

END;

DECLARE— опциональный раздел для объявления переменных, констант, курсоров, подпрограмм и типов данных. Присутствует только в анонимных блоках или внутренних блоках.BEGIN ... END— обязательный раздел, содержащий исполняемые операторы.EXCEPTION— опциональный раздел для перехвата и обработки исключений (ошибок времени выполнения).

Каждый блок завершается точкой с запятой после END.

Именованные и анонимные блоки

Анонимные блоки — не сохраняются в базе данных, выполняются однократно. Используются для разовых задач.

Пример:

DECLARE

v_name VARCHAR2(50) := 'Тимур';

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Привет, ' || v_name);

END;

Именованные блоки — это хранимые процедуры, функции, пакеты, триггеры. Они компилируются и сохраняются в словаре данных, могут вызываться многократно.

Пример создания процедуры:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE greet_user(p_name IN VARCHAR2) IS

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Привет, ' || p_name);

END;

Переменные и константы

Как и в любом языке программирования, процедурные расширения SQL позволяют объявить переменную, выделив область памяти, куда запишется значение. Для этого используется ключевое слово DECLARE.

Пример на PL/SQL:

DECLARE

v_name VARCHAR2(100) := 'John';

v_age NUMBER := 30;

BEGIN

-- Код

END;

- DECLARE - необязательная секция объявления переменных. Здесь можно определять локальные переменные, которые будут использоваться внутри блока.

- BEGIN - обязательная секция исполняемого кода;

- END; - завершение блока.

В данном случае блок анонимный, то есть не сохраняется в базе как процедура или функция, и выполняется на лету.

- v_name и v_age - это имена переменных;

- VARCHAR2(100) и NUMBER - типы данных;

- := - оператор присваивания;

- 'John' и 30 соответственно, значения.

T-SQL:

DECLARE @name VARCHAR(100) = 'John';

DECLARE @age INT = 30;

BEGIN

-- Код

END

- DECLARE - ключевое слово для объявления переменной;

- @name и @age - переменные. В T-SQL все переменные начинаются с @ — это обязательное соглашение.

- VARCHAR(100) и INT - типы данных;

- = 'John' и = 30 присваивание значения.

Объявление переменных происходит в разделе DECLARE или в заголовке подпрограммы.

Формат:

идентификатор [CONSTANT] тип_данных [NOT NULL] [:= значение];

Примеры:

v_count NUMBER := 0;

c_app_name CONSTANT VARCHAR2(20) := 'ELMA365';

v_is_active BOOLEAN NOT NULL := TRUE;

Типы данных включают скалярные (VARCHAR2, NUMBER, DATE, BOOLEAN) и составные (записи, коллекции).

Можно использовать атрибуты %TYPE и %ROWTYPE для согласования типов с колонками таблиц:

v_employee_name employees.last_name%TYPE;

v_employee_record employees%ROWTYPE;

Условные команды

Условные ветвления позволяют выполнять определённые действия строго при соответствии установленным условиям. Это классические IF THEN ELSE.

Получается, условное ветвление реализуется через IF и CASE.

IF-THEN-ELSIF-END IF

IF condition1 THEN

-- действия

ELSIF condition2 THEN

-- действия

ELSE

-- действия

END IF;

В PL/SQL IF condition THEN - это начало условного оператора. Проверяется логическое выражение condition — если оно истинно (TRUE), выполняются команды после THEN. Условие должно возвращать логическое значение: TRUE, FALSE или NULL. Если условие NULL — считается как FALSE.

В T-SQL IF condition - начало условного оператора. Проверяется логическое выражение condition — если оно истинно (не NULL и не 0), то выполняется следующий за ним блок. В T-SQL условие может быть любым выражением, возвращающим число или логическое значение. Если результат 0 → FALSE. Если NULL → тоже считается как FALSE. Если 1 (или любое ненулевое число) → TRUE.

Пример:

IF v_salary > 10000 THEN

v_bonus := 1000;

ELSIF v_salary > 5000 THEN

v_bonus := 500;

ELSE

v_bonus := 100;

END IF;

CASE

Поддерживается CASE в двух формах: простом и выражаемом.

CASE grade

WHEN 'A' THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Отлично');

WHEN 'B' THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Хорошо');

ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Нужно улучшить');

END CASE;

Циклы

Циклы позволяют повторять действия снова и снова, пока условие истинно (WHILE, пока) и для каждого элемента в наборе данных (FOR).

В PL/SQL доступны три типа циклов:

- Простой цикл (LOOP). Выполняется до явного выхода через EXIT или EXIT WHEN.

LOOP

-- операторы

EXIT WHEN условие;

END LOOP;

- Цикл с условием (WHILE):

WHILE условие LOOP

-- операторы

END LOOP;

WHILE ... LOOP ... END LOOP; - цикл с предусловием. Цикл выполняется пока условие истинно (TRUE). Проверка условия происходит перед каждой итерацией. Если условие изначально FALSE или NULL — цикл не выполнится ни разу. Если забыть изменить переменную внутри цикла — получится бесконечный цикл. Условие может быть любым логическим выражением. В PL/SQL NULL в условии = FALSE.

WHILE ... BEGIN ... END это цикл, который выполняется, пока условие истинно. Проверка условия происходит перед каждой итерацией. Условие может быть любым выражением, возвращающим число или логическое значение.

- Цикл со счётчиком (FOR). Автоматически управляет счётчиком.

FOR i IN 1..10 LOOP

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Итерация: ' || i);

END LOOP;

FOR ... IN ... LOOP ... END LOOP; - цикл с фиксированным числом итераций. Цикл выполняется фиксированное число раз — от начального до конечного значения (включительно). Переменная цикла объявляется автоматически — не нужно её объявлять в DECLARE. Переменная цикла (i) доступна только внутри цикла.

Для обратного порядка:

FOR i IN REVERSE 1..10 LOOP

-- ...

END LOOP;

В отличие от Oracle (PL/SQL) или PostgreSQL (PL/pgSQL), T-SQL не имеет встроенного цикла FOR. Поэтому для перебора диапазона (например, от 1 до 10) используют WHILE с ручным управлением счётчиком. Переменную цикла нужно объявить и инициализировать вручную (DECLARE @i INT = 1). Можно использовать любые шаги: +2, *2, -1 — в зависимости от задачи.

Обработка исключений

В случае, если логика программы пошла «не по плану», есть возможность обработки ошибок с добавлением сценария. Можно перехватывать разные типы ошибок по отдельности.

Исключения перехватываются в разделе EXCEPTION. Поддерживаются предопределённые и пользовательские исключения.

Пример:

BEGIN

SELECT salary INTO v_salary FROM employees WHERE id = p_id;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Сотрудник не найден');

v_salary := 0;

WHEN TOO_MANY_ROWS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Найдено более одной записи');

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Неизвестная ошибка');

END;

- BEGIN - начало исполняемой части блока;

- EXCEPTION - начало секции обработки исключений. Эта секция необязательна, но крайне полезна для надёжного кода. Секция EXCEPTION должна идти после BEGIN и перед END. Если ошибки не было — секция EXCEPTION не выполняется.

- WHEN NO_DATA_FOUND THEN это уже обработка конкретного исключения, в данном случае, когда SQL-запрос (например, SELECT ... INTO) не нашёл ни одной строки.

- END; является завершением блока.

Предопределённые исключения включают:

- NO_DATA_FOUND

- TOO_MANY_ROWS

- DUP_VAL_ON_INDEX

- INVALID_NUMBER

Пользовательские исключения объявляются и связываются с кодами ошибок через PRAGMA EXCEPTION_INIT.

T-SQL имеет схожую функциональность, но синтаксически отличается:

- Нет блочной структуры с DECLARE/BEGIN/END в чистом виде; вместо этого используются BEGIN...END блоки внутри хранимых процедур.

- Переменные объявляются через DECLARE @variable TYPE, присвоение — SET или SELECT.

- Условия: IF...ELSE, циклы: WHILE.

- Обработка ошибок — через TRY...CATCH (начиная с SQL Server 2005).

- Хранимые процедуры создаются с CREATE PROCEDURE.

Пример на T-SQL:

DECLARE @counter INT = 1;

WHILE @counter <= 5

BEGIN

PRINT 'Итерация ' + CAST(@counter AS VARCHAR);

SET @counter = @counter + 1;

END

Внутри TRY размещается основная логика - SQL-запросы, вызовы хранимых процедур, присваивания, вычисления. Если в этом блоке не возникает ошибок — блок CATCH не выполняется. BEGIN CATCH ... END CATCH это начало и конец блока обработки ошибок. Выполняется только если в блоке TRY произошла ошибка. В данном примере внутри CATCH — вывод информации об ошибке через функции.

Хранимые процедуры

О хранимых процедурах мы говорили ранее. Вот примеры таких процедур в расширениях.

PL/SQL:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_salary(

p_emp_id IN NUMBER,

p_amount IN NUMBER

) AS

BEGIN

UPDATE employees

SET salary = salary + p_amount

WHERE emp_id = p_emp_id;

COMMIT;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

ROLLBACK;

RAISE;

END;

- CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_salary(...) создаёт или заменяет хранимую процедуру с именем update_salary. По соглашению, имя часто начинается с глагола — что она делает.

- CREATE OR REPLACE — если процедура уже существует, она будет перезаписана, а не вызовет ошибку. Это удобно при разработке.

- (p_emp_id IN NUMBER, p_amount IN NUMBER) - объявление параметров процедуры. p_emp_id, p_amount — имена параметров. Префикс p_ означает "parameter" — это соглашение о стиле. IN — параметр только для входа (по умолчанию, можно не писать). Есть ещё OUT (выходной) и IN OUT (вход-выход). NUMBER — тип данных (число — целое или дробное).

- AS (или IS) является началом тела процедуры. В Oracle можно использовать AS или IS — разницы нет. После этого можно было бы объявить локальные переменные, но здесь их нет — сразу идёт BEGIN.

- BEGIN ... END; - исполняемая часть процедуры;

- UPDATE employees SET salary = salary + p_amount WHERE emp_id = p_emp_id; обновляет зарплату сотрудника, прибавляя p_amount к текущей зарплате.

- COMMIT; фиксирует транзакцию, делает изменения постоянными в БД. В Oracle (в отличие от некоторых других СУБД) транзакция не фиксируется автоматически после DML-запросов (INSERT, UPDATE, DELETE) — нужно явно вызывать COMMIT. Здесь COMMIT стоит после UPDATE — значит, если UPDATE выполнился успешно — изменения сохраняются.

- EXCEPTION ... WHEN OTHERS THEN ... - блок обработки ошибок, перехватывает все исключения, которые не были обработаны явно.

- ROLLBACK; откатывает транзакцию, если произошла ошибка, все изменения (в данном случае — UPDATE) отменяются.

- RAISE пробрасывает исключение дальше, вызывающий код (например, приложение или другая процедура) узнает, что произошла ошибка. Без RAISE ошибка была бы «проглочена» — и вызывающая сторона не узнала бы о проблеме.

T-SQL:

CREATE PROCEDURE update_salary

@emp_id INT,

@amount DECIMAL(10,2)

AS

BEGIN

BEGIN TRY

BEGIN TRANSACTION;

UPDATE employees

SET salary = salary + @amount

WHERE emp_id = @emp_id;

COMMIT TRANSACTION;

END TRY

BEGIN CATCH

ROLLBACK TRANSACTION;

THROW;

END CATCH

END

Этот код выполняет абсолютно ту же логику.

CREATE PROCEDURE update_salary создаёт хранимую процедуру с именем update_salary. В отличие от Oracle, в SQL Server нет OR REPLACE — если процедура уже существует, нужно сначала удалить её:

DROP PROCEDURE IF EXISTS update_salary;

GO

CREATE PROCEDURE update_salary ...

- @emp_id INT, @amount DECIMAL(10,2) - объявление параметров процедуры. В T-SQL все переменные и параметры начинаются с @.

- AS BEGIN ... END - начало тела процедуры. Всё, что между AS и END — исполняемый код.

- BEGIN TRY ... END TRY - начало и конец блока, защищённого от ошибок. Если внутри возникнет ошибка — управление перейдёт в CATCH.

- BEGIN TRANSACTION; COMMIT TRANSACTION; и ROLLBACK TRANSACTION; - соответствующее управление транзакцией.

Функции

PL/SQL:

CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_bonus(

p_salary IN NUMBER

) RETURN NUMBER AS

v_bonus NUMBER;

BEGIN

v_bonus := p_salary * 0.15;

RETURN v_bonus;

END;

- CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_bonus(...) - создаёт или заменяет функцию с именем calculate_bonus. Если функция уже существует, она будет перезаписана, а не вызовет ошибку.

- p_salary — имя параметра. Префикс p_ означает «parameter» — это соглашение о стиле (не обязательно, но рекомендуется для читаемости).

В PL/SQL каждая функция должна явно указывать тип возвращаемого значения. Поэтому RETURN NUMBER обязательная часть, нужно указывать, какой тип данных возвращает функция — в данном случае NUMBER. Функция должна вернуть значение — иначе будет ошибка при выполнении.

T-SQL:

CREATE FUNCTION calculate_bonus(

@salary DECIMAL(10,2)

RETURNS DECIMAL(10,2)

AS

BEGIN

DECLARE @bonus DECIMAL(10,2);

SET @bonus = @salary * 0.15;

RETURN @bonus;

END

- CREATE FUNCTION calculate_bonus(...) создаёт скалярную функцию с именем calculate_bonus. В SQL Server нет OR REPLACE — если функция уже существует, нужно сначала удалить её через DROP FUNCTION IF EXISTS.

- @salary — параметр. В T-SQL все переменные и параметры начинаются с @ — это обязательный синтаксис.

- RETURNS DECIMAL(10,2) указывает, какой тип данных возвращает функция — здесь DECIMAL(10,2). Это обязательно — в T-SQL каждая функция должна явно указывать тип возвращаемого значения.

Работа с датами

PL/SQL:

v_date := TO_DATE('2023-01-15', 'YYYY-MM-DD');

v_tomorrow := v_date + 1;

TO_DATE(string, format) - стандартная функция Oracle для преобразования строки в дату. Формат 'YYYY-MM-DD' точно соответствует входной строке — это важно, иначе будет ошибка.

Переменные v_date и v_tomorrow должны быть предварительно объявлены.

В Oracle можно прибавлять число к дате — это означает прибавить N дней. v_date + 1 соответственно дата + 1 день. Дата — это число дней от условной точки отсчёта.

T-SQL:

DECLARE @date DATE = '2023-01-15';

DECLARE @tomorrow DATE = DATEADD(day, 1, @date);

Здесь объявляется переменная @date типа DATE и сразу инициализирует её значением '2023-01-15'. В SQL Server строки в формате 'YYYY-MM-DD' автоматически преобразуются в DATE — если формат корректен. @ — обязательный префикс для переменных в T-SQL. Для прибавления 1 дня к дате используется функция DATEADD.

Нельзя просто писать @date + 1 — это вызовет ошибку (если @date типа DATE). Нужно использовать специальные функции: DATEADD, DATEDIFF, EOMONTH и т.д. Это более строгий и явный подход — меньше «магии», больше контроля.

★ Работа со строками

Приведём примеры конкатенации (объединения имени и фамилии через пробел) и извлечения подстроки (первые 5 символов из строки).

PL/SQL:

v_full_name := v_first_name || ' ' || v_last_name;

v_substr := SUBSTR(v_string, 1, 5);

|| — оператор конкатенации строк в Oracle (и в стандартном SQL). Можно объединять сколько угодно строк: 'a' || 'b' || 'c' → 'abc'.

SUBSTR(string, start_position, [length]) - стандартная функция Oracle для извлечения подстроки. Нумерация символов начинается с 1 (не с 0, как в Python или C#). Если length не указан — берётся до конца строки.

T-SQL:

DECLARE @full_name VARCHAR(200) = @first_name + ' ' + @last_name;

DECLARE @substr VARCHAR(5) = SUBSTRING(@string, 1, 5);

В T-SQL конкатенация строк делается через + (в отличие от || в Oracle). @ — обязательный префикс для переменных. Переменные @first_name, @last_name должны быть объявлены ранее или инициализированы в том же выражении.

Возврат результатов

PL/SQL:

OPEN p_result FOR SELECT * FROM employees;

T-SQL:

SELECT * FROM employees; -- Неявный возврат

-- или

RETURN @value; -- Для функций

PL/SQL и T-SQL предоставляют схожие возможности, но с важными синтаксическими различиями. PL/SQL более структурирован и модулен (благодаря пакетам), в то время как T-SQL предлагает более тесную интеграцию с платформой Microsoft и продвинутые аналитические функции.